DÉNOMINATION

HISTORIQUE

Période

seconde moitié du XXe siècleAnnée(s) de réalisation

1991Commanditaire(s)

Domofrance (CILG)Concepteur(s)

Jacques Hondelatte (architecte)A GRANDS TRAITS

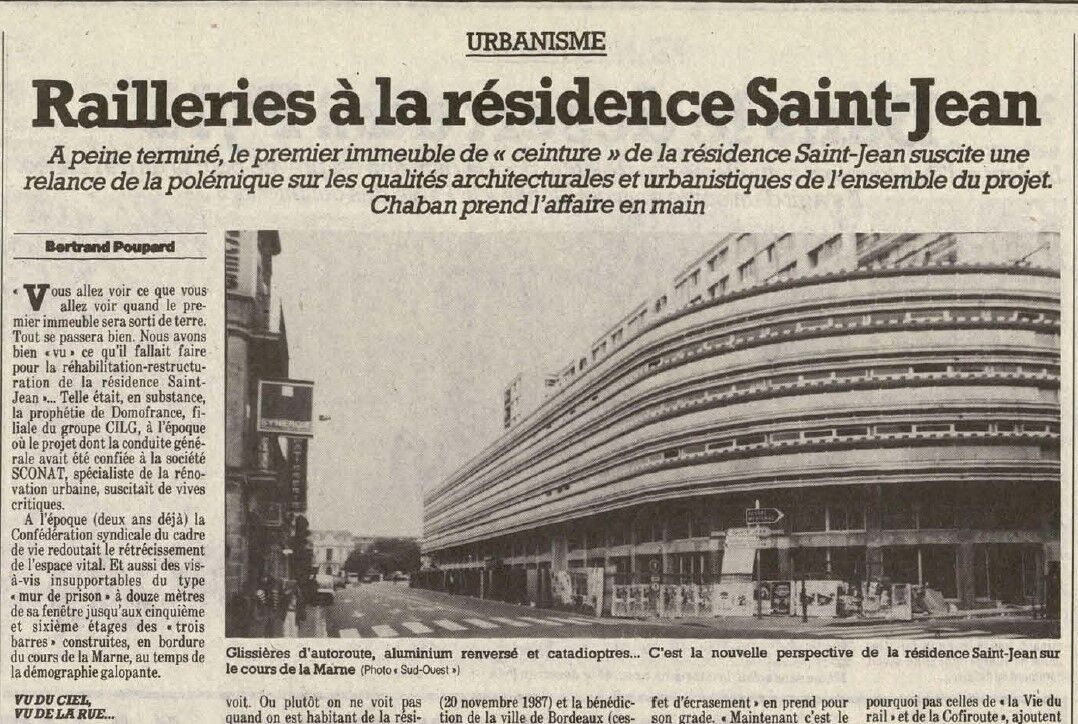

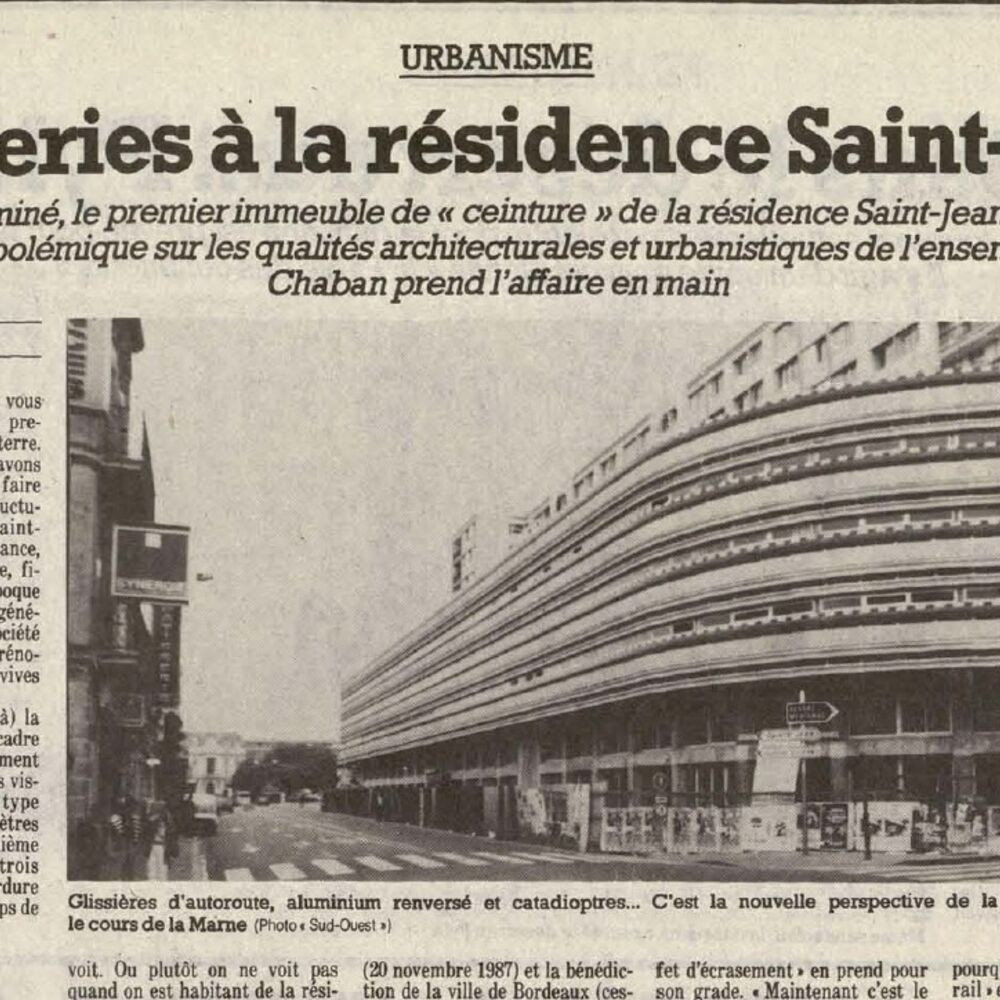

L'internat du lycée Gustave Eiffel est un bâtiment soumis à concours par Domofrance, société d'HLM filiale du CILG (comité interprofessionnel du logement girondin), dans le cadre de la restructuration de l'immense résidence Saint-Jean dont elle est propriétaire depuis le milieu des années 1980.

L'architecte bordelais Jacques Hondelatte est choisi en 1989, tout étonné malgré le choix d'une esthétique clivante de sa façade principale, bardée de glissières et de panneaux de sécurité routière. Une apparence unique qui provoque le jugement, positif ou négatif, de la personne qui regarde.

DANS LE DÉTAIL

Le programme de l'architecte est simple : un bâtiment fonctionnel permettant de loger des commerces sur les deux premiers niveaux et les chambres des étudiants sur les trois derniers étages. Le plan de masse montre un bâtiment fin décrivant une courbe au carrefour du cours de la Marne et la rue Malbec.

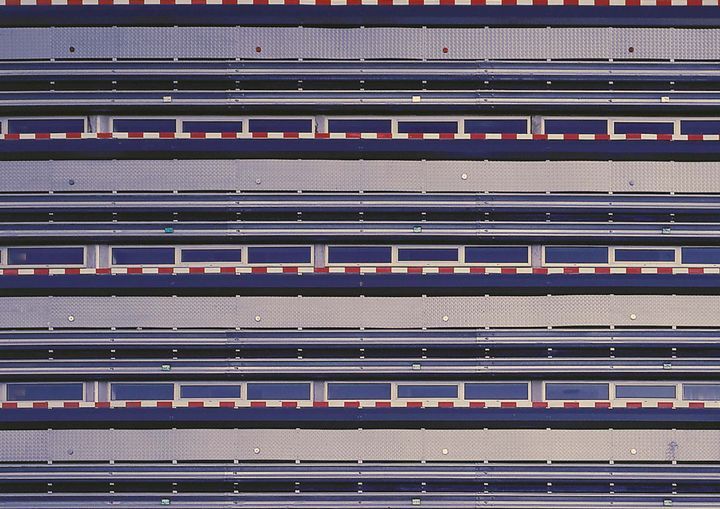

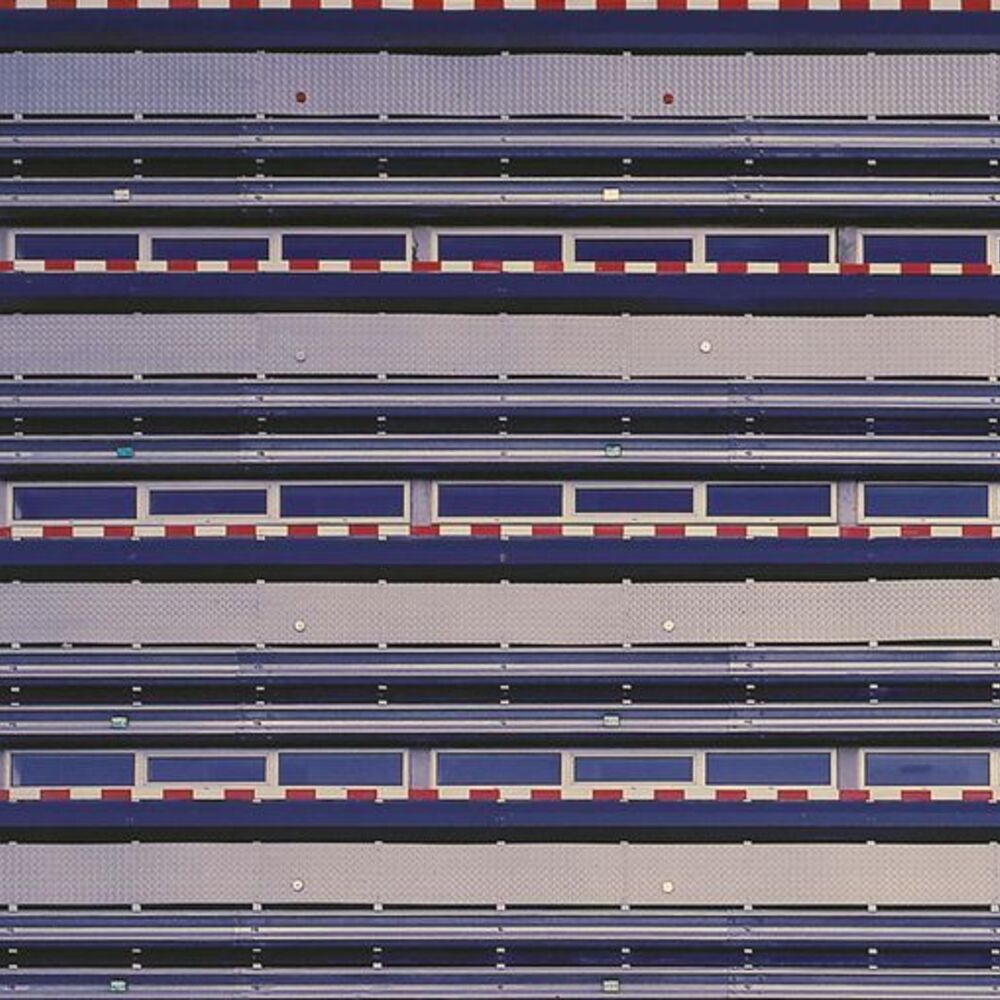

La structure du bâtiment est faite de poteaux poutre en béton armé qui se dévoile presque brute sur la partie basse de l'édifice, destinée au commerce ; ce matériau solide est ensuite recouvert de glissières métalliques jusqu'en haut du bâtiment. Utilisées ici en bardage, elles symbolisent la route et ses dangers, en particulier la vitesse qui tue depuis toujours de trop nombreux jeunes. Ce choix de matériaux par l'architecte peut aussi être interprété comme la protection symbolique des occupants de l'internat de la rue. La finesse des ouvertures entre chaque rangée de glissières n'éclaire pas les chambres mais bien les couloirs distributifs. Les chambres prennent toutes le jour côté cour, sur une façade lisse et blanche, isolant ainsi les jeunes gens du tumulte routier entre Victoire et gare Saint-Jean.

Au début des années 2000, une réhabilitation de l'internat déshabille en partie la façade de son allure d'origine, ornée des couleurs blanche et rouge des panneaux de sécurité.

Un bâtiment pour défendre de l'architecture

Avant son décès survenu en 2002, Jacques Hondelatte a eu l'occasion de revenir sur le fond et la forme de l'internat du lycée Gustave Eiffel. Tout d'abord à l'Institut français d'architecture en 1994 dans une collection de livres appelée Défense et illustration de l'architecture contemporaine, dont une partie se retrouve dans l'ouvrage de Patrice Goulet, Jacques Hondelatte, des gratte-ciel dans la tête, paru en 2002, où l'architecte explique le contexte de l'opération et le caractère volontairement provocateur de son œuvre :

"Ce projet est, entre autres, un coup de gueule [...], un coup de gueule contre la laideur et la vulgarité des aménagements qu'on vient de réaliser dans ce quartier de la gare Saint-Jean, l'arrivée du TGV nécessitant d'en changer l'image et la vocation. Auparavant, il y avait une opération des années soixante, et qui avait fait scandale en son temps, tours et barres sur plan orthogonal, avec des grandes horizontales rouges et bleues en façade. Moi, j'aimais bien. À la fin des années quatre-vingt, sous le prétexte à la mode "d'humanisation", de "continuum urbain", on y plaque une espèce de faux nez, de masque, d'une apparente "modernité", en référence à de formes d'architectures bien connues, bien codées, bien réactionnaires. On a dénaturé une architecture assez intéressante avec une incroyable grossièreté et une laideur et une vulgarité extrêmes. On a échappé de peu aux écailles multicolores de fibrociment, mais les grandes horizontales ont été dissimulées derrière de grandes verticales, avec évocation de frontons, arcades et tutti quanti. Cette grossièreté, ce mensonge, ce maquillage sont très bien passés parce que le masque était connu, reconnu, accepté.

Ce projet vient tranquillement dénoncer cet état des choses en proposant un procédé de maquillage identique d'où cette façade rapportée, décollée, légère, mais avec un masque faisant appel à des éléments eux aussi connus et reconnus, mais dans des lieux, dans des circonstances autres, d'où le scandaleux, le provocant, l'inacceptable, alors que le propos est strictement le même. [...] En fait, la seule raison [du scandale] est culturelle : c'est l'image que véhicule cette façade qui est inacceptable, façade-miroir de la vie contemporaine, de la célérité, de l'énergie, de la Très Grande Vitesse. J'aurais pu la faire conformiste, en pierre de taille... ou prospective, en rondins de bois, pour préfigurer le néo-rustique dont je pressens qu'il pourrait bientôt succéder au néo-truc et post-machin qui sévissent à Bordeaux comme ailleurs".

L'attaque à l'architecture rétrograde est dirigée contre la SCONAT (cabinet d'ingénieurs spécialisés en rénovation urbaine) et contre les architectes mandatés, les parisiens Daniel Deligne et Robert Prost (1988), qui n'ont probablement fait qu'acquiescer la volonté du bailleur social dans ses goûts de façade... La résidence Saint-Jean a été détruite en 2010 pour laisser place à ensembles moins hauts, livrées en 2012.